波佐見焼の魅力とは?歴史や特徴、海外から注目のデザイン

- 波佐見焼とは?その魅力と発祥の地

- 波佐見焼の歴史と変遷

- 波佐見焼の特徴と多様なデザイン

- 波佐見焼がおしゃれと人気の理由

- 波佐見焼の「分業制」を支える窯元

- 海外からも注目される波佐見焼の魅力

- 波佐見焼とは?歴史と特徴、海外から人気の窯元まとめ

波佐見焼とは?その魅力と発祥の地

波佐見焼は、長崎県の中央北部に位置する波佐見町付近で生産される陶磁器の総称です。この地は、焼き物で有名な佐賀県有田町と隣接しており、古くから陶磁器の生産が盛んな地域として知られています。400年以上の長い歴史を持つ波佐見焼は、現在でも日本の日用食器の約16%のシェアを占めるほど、私たちの生活に深く根付いています。

波佐見焼の大きな魅力は、その実用性と多様なデザインにあります。白磁の美しさと藍色で絵付けされた繊細な染付の技術は、波佐見焼の代表的な特徴の一つです。しかし、波佐見焼は特定の様式に囚われず、時代や人々のニーズに合わせて常に新しいデザインを取り入れてきました。そのため、「特徴がないのが特徴」とも言われるほど、レトロな雰囲気からモダンなデザイン、カラフルなものまで、非常に幅広い作品が生み出されています。

波佐見焼の原料と産地

波佐見焼の原料には、有田焼でも使用される熊本県天草半島から採掘される陶石が主に用いられています。波佐見町は、中央が平野部で周囲を小高い山々に囲まれた盆地地形をしており、特に南東部の山々からは磁器の原料となる陶石が産出されます。総面積約56㎢、人口約1万5000人の小さな町ですが、その実に2割から3割の人が焼き物に関係する仕事に携わっていると言われています。

波佐見焼の歴史と変遷

波佐見焼の歴史は、1590年代にまで遡ります。豊臣秀吉による朝鮮出兵「文禄・慶長の役」がきっかけとなり、各地の大名が朝鮮から多くの陶工を連れ帰りました。大村藩も例外ではなく、朝鮮から連れ帰った陶工たちと波佐見町村木の畑ノ原、古皿屋、山似田の3か所に連房式階段状登窯を築き、1599年に焼き物づくりを始めました。これが波佐見焼の始まりとされています。

当初は施釉陶器の生産が中心でしたが、村内で磁器の原料となる陶石が発見されたことで、1610年から1620年代頃には磁器の焼成に成功し、本格的に磁器の生産へと移行しました。1630年代には、中国の内乱により陶磁器の輸出が中断されたことを受け、肥前の焼き物が世界へ輸出されるようになり、波佐見は磁器の大生産地へと発展しました。

くらわんか碗とコンプラ瓶

1690年頃に中国の内乱が収まり、海外輸出量が減少すると、波佐見焼は国内向けの日用食器の量産に注力するようになります。この時期に生まれたのが、江戸庶民の食文化に大きな変革をもたらした「くらわんか碗」です。安価で丈夫、そして使いやすいこの器は、淀川を行き交う三十石船で食べ物や酒を売る際に使われたことからその名が付き、全国的な大ヒット商品となりました。

また、同じ時期には、酒や醤油を輸出するための「コンプラ瓶」も作られていました。これは、長崎の出島からオランダ東インド会社によって東南アジアやオランダ本国へ盛んに輸出され、波佐見と海外を結ぶ重要な役割を担っていました。ロシアの文豪トルストイも愛用したという逸話が残るほど、世界中で親しまれていたようです。

明治以降の発展とブランド確立

明治以降、波佐見焼は陶磁器会社組織によって生産されるようになり、成形や絵付け、窯の燃料も大きく変化しました。昭和30年代から50年代の高度成長期には、全国的な流通改革などもあって飛躍的な発展を遂げます。

長らく有田焼の一部として流通していましたが、2000年頃に産地偽装問題が起こったことをきっかけに、「波佐見焼」としての厳密な生産地表記が求められるようになりました。これを機に、波佐見焼は従来の歴史に縛られず、時代のトレンドに合わせた多彩な色合いやモダンなデザインを積極的に取り入れ、独自のブランドを確立していきました。

波佐見焼の特徴と多様なデザイン

波佐見焼の大きな特徴は、その高い実用性とデザインの多様性にあります。白磁の透き通るような美しさと、呉須(藍色)で絵付けされた繊細な染付の技術は、波佐見焼の伝統的な魅力です。しかし、波佐見焼は伝統に固執するだけでなく、常に新しいものづくりに挑戦し、人々の生活スタイルや流行、時代の雰囲気に合わせて独自のデザインを生み出してきました。

丈夫で使いやすい日用食器

波佐見焼は、陶石の粉を使用した磁器が中心であるため、吸水性がほとんどなく汚れが付きにくいという特徴があります。また、丈夫で割れにくく、食洗器や電子レンジに対応しているものも多いため、日常使いの食器として非常に優れています。手入れがしやすく耐久性が高いため、長く愛用できる点も魅力です。

リーズナブルな価格と高品質

波佐見焼は、良質な伝統工芸品でありながら、手に取りやすい価格で販売されていることも特徴です。これは、各工程で職人を分ける「分業体制」が確立されているためです。一人で一つの器を作るのではなく、型作り、生地作り、絵付け、焼成など、それぞれの工程に専門の職人が携わることで、知識や技術が集約され、高品質な製品を大量生産することが可能になりました。これにより、誰もが気軽に日常使いできる器として広く普及しました。

デザインの豊富さ

「特徴がないのが特徴」と言われる波佐見焼は、決まった型がないからこそ、常に時代に合わせて多様なデザインの器が作られてきました。近年では、北欧風のデザインやカラフルなもの、ホワイトやグレーといったシンプルな色使いのものなど、非常に幅広いバリエーションが展開されています。若手のデザイナーによるデザイン性の高い商品も多く、波佐見焼ファンの裾野を広げています。例えば、DRESSブランドの波佐見焼は、14色の日本の伝統色の釉薬を全面に施すことで、料理が引き立ち、食卓を華やかに彩ると評判です。

波佐見焼がおしゃれと人気の理由

波佐見焼が近年「おしゃれ」として注目を集めている理由は、そのデザイン性と実用性の両立にあります。従来の伝統的なイメージに加え、現代のライフスタイルに合わせたモダンでスタイリッシュなデザインが豊富に展開されていることが大きな要因です。

現代のニーズに合わせたデザイン

近年、波佐見焼は、持ちやすさや軽さにこだわったユニバーサルデザインのもの、収納のしやすさに注目したもの、少人数家族に対応したシリーズなど、使い手に寄り添ったものづくりに力を入れています。直火や電子レンジで調理ができる調理うつわの生産も盛んになり、機能性の高さも人気の理由です。

また、マルヒロが発表した新ブランド「HASAMI」のマグカップのように、「薄くて繊細」という当時の主流とは真逆の「厚くて無骨」なデザインが全国的なヒット商品となり、アパレルショップや雑貨屋にも並ぶことで、波佐見焼の売上と知名度向上に大きく貢献しました。このような新しいブランドの登場が、産地全体を盛り上げ、知名度と売上を向上させています。

波佐見焼の「分業制」を支える窯元

波佐見焼の高品質かつ大量生産を可能にしているのは、その独自の「分業制」です。この分業制は、各工程の専門性を高め、波佐見焼全体のレベル向上に寄与しています。

分業制の仕組み

波佐見焼の生産は、以下のような工程に分かれています。

| 工程名 | 役割 |

|---|---|

| 型屋 | 陶磁器の石膏型を製作します。 |

| 生地屋 | 型から生地を成形します。 |

| 陶土屋 | 生地屋に土を供給します。 |

| 窯元 | 生地を焼成し、最終的な商品に仕上げます。 |

| 上絵屋 | 陶磁器に貼る絵柄のシールを製作します。 |

| 産地問屋 | 注文をまとめ、配送などを手配します。 |

このように、各工房がそれぞれの仕事に特化することで、熟練した技術とスピードが生まれ、均整の取れた製品を効率的に大量生産できるのです。この分業制は、波佐見焼が庶民の日常食器として広く普及する上で不可欠な要素でした。

しかし、近年では、分業制の枠を超え、全ての工程を自分たちで行う窯元も現れています。例えば、元料理人の夫とドイツ出身の妻が営む工房では、型で作られた器に物足りなさを感じ、手作りのオリジナル作品を届けるために、全ての工程を2人で行うという独自のスタイルを確立しています。このような新しい試みも、波佐見焼の多様性をさらに広げています。

海外からも注目される波佐見焼の魅力

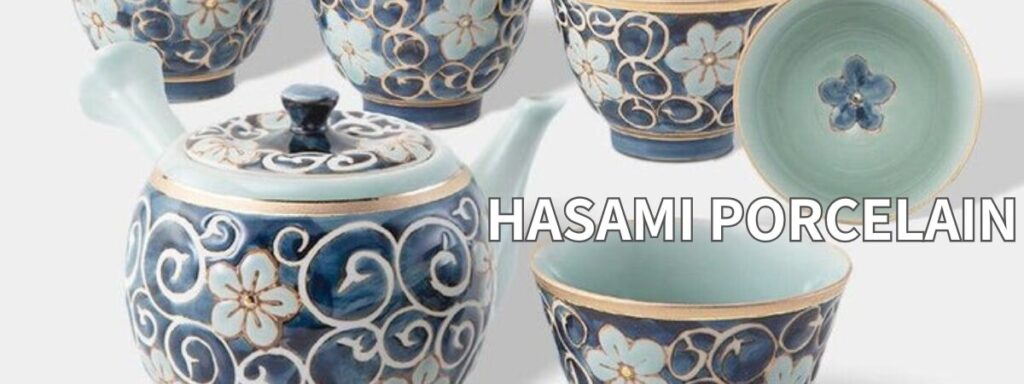

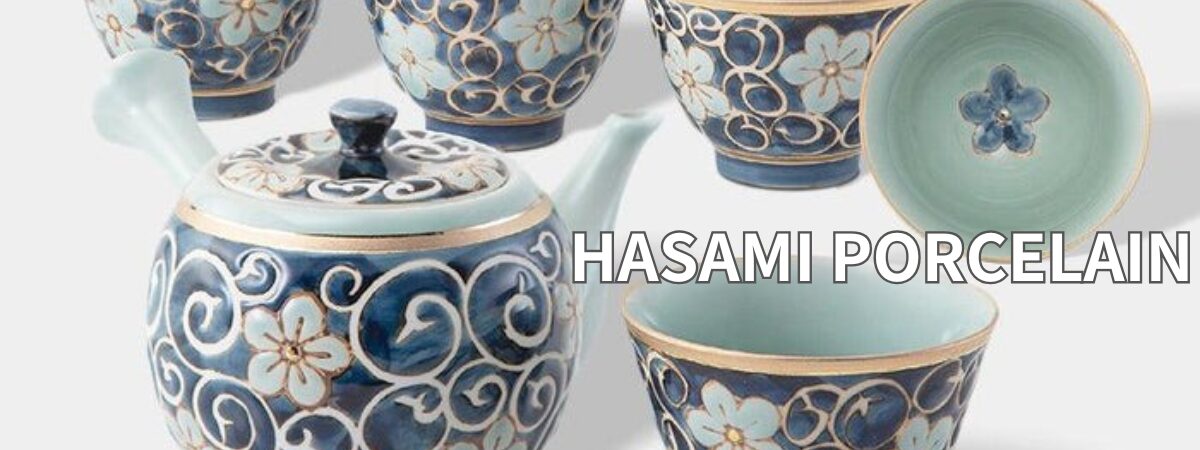

波佐見焼は、その品質とデザイン性から、近年海外からも大きな注目を集めています。特に、現代のライフスタイルにマッチしたデザインのHASAMI PORCELAINのようなブランドは、アメリカやヨーロッパのカフェなどで利用されることも多く、国際的な評価を得ています。

国境を越えるデザイン

HASAMI PORCELAINは、L.A.を拠点に活躍するデザイナー篠本拓宏氏のディレクションのもと、「遺産を現代のコンセプトで革新するテーブルウェア」として誕生しました。日本の伝統的な漆器である「重箱」からインスピレーションを得た、積み重ねて収納できる機能的なデザインや、陶器と磁器の“いいとこどり”を追求した独特な素材感が特徴です。Natural、Black、Clearの3カラー展開も、海外のインテリアに馴染みやすいと評価されています。

実際に、海外のカフェでHASAMI PORCELAINが使われているのを見て、日本に逆輸入される形で人気が出たというエピソードもあり、波佐見焼が国境を越えて愛されていることがわかります。外国人のお客さんの中には、もともとHASAMI PORCELAINを知っている方も多いようで、現代の日本だけでなく、世界の食卓にも波佐見焼が溶け込んでいると言えるでしょう。

波佐見焼とは?歴史と特徴、海外から人気の窯元まとめ

- 波佐見焼は長崎県波佐見町で生産される陶磁器

- 400年以上の歴史を持つ日本の伝統工芸品

- 日用食器として全国的な高いシェアを誇る

- かつては有田焼として流通していた時代がある

- 白磁の美しさと藍色の染付が伝統的な特徴

- 「特徴がないのが特徴」と言われるほどデザインが多様

- 時代やニーズに合わせて常に新しいデザインを取り入れる

- 丈夫で汚れにくく、食洗器や電子レンジに対応する実用性

- 分業制により高品質かつリーズナブルな価格を実現

- 江戸時代には「くらわんか碗」が庶民の食卓に普及

- 海外輸出用の「コンプラ瓶」も生産されていた

- 近年は「HASAMI」などのブランドがおしゃれと人気

- ユニバーサルデザインや収納性に配慮した製品も多い

- 海外のカフェなどで使用され、国際的な評価も高い

- 毎年開催される「波佐見陶器まつり」には多くの来場者が訪れる

コメント