日本を代表する伝統的な工芸品「漆器(しっき)」とは、木や紙などに漆を塗り重ねて作る工芸品です。漆器は、その美しさだけでなく、耐久性や防水性にも優れており、食器や家具、装飾品など様々な用途に用いられます。

高価で手が届きにくい、普段使いには向かないといった印象をお持ちかもしれません。しかし、日本の長い漆器の歴史や独特の特徴、日本各地に伝わる漆器の種類を知ることで、印象は大きく変わるのではないでしょうか。

この記事では、漆器の丁寧な作り方や適切な手入れ方法、そして漆器の値段とその理由を詳しく解説し、最終的に価値ある漆器を次世代へ繋ぐことの重要性をお伝えしていきます。

この記事を読むことで「漆器」について概要がわかります。

- 漆器の奥深い歴史と特性について

- 日本各地の漆器とその英語の読み方について

- 漆器の製造工程と日常のお手入れ方法について

- 漆器の価格の背景と長く使う価値について

伝統工芸品「漆器」の深い歴史とその価値

- 漆器の壮大な歴史を紐解く

- 漆器の持つ独特な特徴とは

- 日本各地に伝わる漆器の種類

- 漆器の英語読みとその背景

漆器の壮大な歴史を紐解く

漆器は、日本の長い歴史の中で育まれてきた伝統工芸品の一つです。古くは縄文時代にまでその起源を遡ることができ、北海道函館市から出土した漆の装飾品は約9000年前のものとされており、世界最古級の漆工品として知られています。また、福井県鳥浜貝塚からは約1万2600年前の漆の枝が発見されており、この頃にはすでにウルシが生育していたことが確認されています。

飛鳥時代には、法隆寺の玉虫厨子といった傑作が生まれました。平安時代になると、日本独自の蒔絵技法が急速に発展し、螺鈿と組み合わされることで、その後の日本の漆器のデザインの方向性を決定づけました。鎌倉時代には茶道の隆盛とともに、薄茶器が作られるようになり、安土桃山時代には南蛮貿易により海外へも輸出されるようになりました。

江戸時代には各藩で漆工が奨励され、会津塗や輪島塗などが特に有名になります。明治時代に入ると、国の威信をかけた輸出産業としても発展し、柴田是真をはじめとする多くの漆工家が活躍しました。第二次世界大戦後には技術継承が困難な時期を迎えましたが、現在は人間国宝の認定などを通じてその振興が図られています。このように、漆器の歴史は日本の文化や経済の変遷と深く結びついています。

漆器の持つ独特な特徴とは

漆器には、その素材である漆が持つ特性と、職人の技術によって生み出される多くの特徴があります。まず、最も顕著なのはその堅牢性です。漆は、一度硬化すると酸やアルカリ、水にも強く、耐久性に優れています。これにより、木製の器が腐食したり、カビが生えたり、シロアリの被害に遭ったりすることを防ぎ、非常に長持ちする製品となるのです。神社仏閣や仏像にも漆が使われていることからも、その耐久性の高さがうかがえます。

次に挙げられるのは、抗菌・殺菌作用や防虫効果です。これは漆に含まれる成分が持つ天然の力であり、食品を扱う器として非常に優れた機能と言えるでしょう。また、漆器は長く使い込むほどに、その表面に温もりのある艶が増していきます。これは「育てる」とも表現される漆器ならではの魅力であり、経年変化を楽しむことができるのも大きな特徴です。

さらに、漆器の表現の豊かさも特徴的です。木曽春慶のように木目を生かす技法や、木曽堆朱、塗分呂色塗のように幾何学模様や立体的な模様を施す技法など、様々な装飾技法が存在します。これらの技法は、職人の熟練した技術によって一つ一つ丁寧に施され、同じものは二つとない芸術品としての価値も持っています。

日本各地に伝わる漆器の種類

日本には、地域ごとの気候風土や歴史的背景、入手可能な木材の種類、そして独自の技術によって多様な漆器が存在します。それぞれの産地で受け継がれる技法や特徴があり、その違いを知ることは漆器の奥深さを理解する上で重要です。

例えば、長野県塩尻市とその周辺で作られる木曽漆器は、海抜約900メートルの高地という冬は極寒の気候が漆を塗る作業に適しています。檜や桂、橡といった地元産の良材を使用し、木曽春慶や木曽堆朱、塗分呂色塗といった特徴的な技法があります。

石川県の輪島塗は、堅牢な作りと優美な蒔絵で知られ、特に「地の粉」と呼ばれる珪藻土を混ぜた下地が特徴です。福島県の会津塗は、豊富な種類と堅牢な漆器が特徴で、美しい絵付けが施されたものが多く見られます。青森県の津軽塗は「ばか塗り」と呼ばれるほど多くの工程を経て作られ、独特の模様が生まれます。

これらの他にも、秋田県の川連漆器、岩手県の秀衡塗や浄法寺塗、新潟県の村上木彫堆朱、富山県の高岡漆器、福井県の越前漆器、和歌山県の紀州漆器など、数多くの漆器産地が存在し、それぞれが独自の魅力を放っています。これらの漆器は、地域に根ざした文化や伝統を今に伝える貴重な存在です。

漆器の英語読みとその背景

漆器の英語表現にはいくつかのパターンがありますが、最も一般的に用いられるのは「lacquerware」です。これは漆を塗った製品全般を指す言葉であり、化学塗料を塗った製品も含むため、日本の伝統的な漆器を正確に表現しきれていない場合がある点には注意が必要です。

一方で、「Japan」という言葉が漆器を指すことがあります。これは16世紀から17世紀にかけて、日本の美しい漆器が南蛮貿易を通じてヨーロッパに輸出され、非常に珍重されたことに由来しています。当時のヨーロッパでは、漆器が日本の代表的な輸出品であり、その素晴らしさから日本そのものを指す言葉として「japan」が使われるようになりました。しかし、現代では「japan」は主に「日本」を意味するため、日本の漆器を指す際には「Japanese lacquerware」や「Japanese traditional lacquerware」といった表現がより適切であると考えられます。

また、メキシコではメキシカン・スパニッシュで漆器のことを「Maque」と呼びますが、これは日本語の蒔絵(まきえ)が語源であると言われています。南蛮貿易により日本の漆器がメキシコにもたらされたことがその起源とされています。このように、日本の漆器は古くから国際的にも高い評価を受け、その文化や技術が世界各地に影響を与えてきたことがうかがえます。

高価な「漆器 読み」が長く愛される理由

- 漆器の丁寧な作り方

- 漆器の適切な手入れ方法

- 漆器の値段とその理由

- 価値ある漆器を次世代へ

漆器の丁寧な作り方

漆器がなぜこれほどまでに堅牢で美しいのか、それは気の遠くなるような手間と時間をかけた丁寧な作り方に秘密があります。漆器の制作工程は多岐にわたり、一つ一つが職人の熟練した技術によって支えられています。

まず、最初の工程は木地加工です。漆器となる器の形を作る大切な工程であり、自然乾燥させた堅牢な木材を選びます。桂やトチ、ヒノキなどが主な材料になりますが、完成品の大きさや形に合わせて最適な木を選び出すことが重要です。木地師と呼ばれる職人が、歪みなく寸法通りに仕上げることで、後の工程の品質が決まると言っても過言ではありません。

次に、下地づくりに入ります。これは、完成すると見えなくなる部分ですが、漆器の丈夫さや使い勝手を左右する非常に重要な工程です。米粉と生漆を混ぜた「コクソ」を隙間や凹凸に塗って平滑にしたり、錆土と生漆を混ぜた下地漆を丁寧に塗ったりします。木曽春慶のように下地をつけずに生漆を繰り返し擦り込む技法もありますが、多くの場合、この下地づくりが漆器の寿命を延ばす鍵となります。

その後、中塗りや色漆塗りといった塗りの工程が続きます。漆を塗っては乾燥させ、研磨する作業を何度も繰り返します。特に色漆塗りは、色漆を何層にも塗り重ねるため、12回以上も同じ作業を繰り返すことがあります。埃がつかないよう細心の注意を払いながら、均一に美しく塗っていくには、高い集中力と経験が不可欠です。

さらに、蒔絵や沈金、螺鈿などの加飾が施される場合もあります。これは漆器をより美しく彩る装飾であり、例えば平蒔絵では漆で絵を描いた後、金粉などを蒔き、さらに漆で固めて磨き上げるという複雑な工程を経て完成します。これらの工程を経て、漆器は数ヶ月から1年以上もの時間をかけてようやく完成するのです。

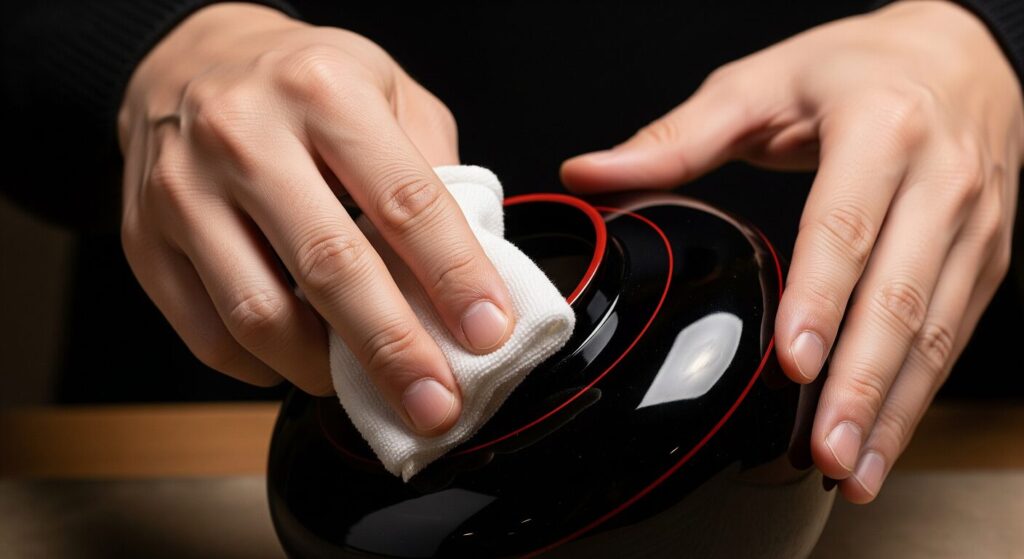

漆器の適切な手入れ方法

漆器はデリケートなイメージがあるかもしれませんが、適切な手入れをすれば非常に長く使用できるものです。しかし、誤った手入れをしてしまうと、せっかくの漆器を傷めてしまう可能性があるので注意が必要です。

まず、日常使いにおいては、使用後はお湯またはぬるま湯で洗い、柔らかい布巾で優しく拭くことが大切です。硬いスポンジやたわし、研磨剤入りの洗剤は漆器の表面を傷つける原因となるため、使用は避けてください。食器洗い乾燥機や電子レンジの使用も、漆器の劣化を早めるため推奨されません。漆は熱に弱く、急激な温度変化や乾燥によってひび割れや剥がれが生じる可能性があります。

保管方法にも気を配る必要があります。湿気や乾燥が極端な場所、直射日光が当たる場所での保存は避けるべきです。理想的なのは、温度や湿度が安定した場所で保管することです。例えば、木製の箱に入れたり、柔らかい布で包んだりすることで、外部からの衝撃や環境の変化から保護することができます。

万が一、漆器に傷がついたり、漆が剥がれたりした場合でも、多くの漆器は修理が可能です。専門の職人に依頼することで、再び美しくよみがえらせることができます。修理跡もまた、その漆器の歴史の一部として味わいとなるため、大切に使い続けることができるでしょう。適切なお手入れは、漆器を長く愛用し、その美しさを保つ上で不可欠な要素と言えます。

漆器の値段とその理由

漆器の価格が比較的高価であると感じる方は少なくないでしょう。お椀一つが数万円することもあり、その値段に驚かれるかもしれません。しかし、この価格には明確な理由があり、漆器が長く愛される価値を持つ伝統工芸品であることと密接に関わっています。

まず、大量生産が難しいという点が挙げられます。前述の通り、漆器の制作工程は非常に多く、木地づくりから完成までには数ヶ月から1年以上もの時間がかかります。多くの工程が職人の手作業によって行われるため、一つ一つの製品に膨大な時間と労力が費やされています。また、一人前の漆器職人になるには長い修行期間が必要であり、その技術を習得するためには多大な努力と経験が必要です。人件費や製造にかかる時間のコストが、製品価格に反映されるのは当然と言えます。

次に、材料費が高いことも理由の一つです。漆器の主材料である漆は、非常に高価なものです。現在、日本国内で生産される漆の量はごくわずかで、そのほとんどが中国などからの輸入品に頼っています。国産の生漆は1kgあたり10万円程度とされており、非常に希少価値が高いのです。中国産の生漆と比較しても、国産漆は堅牢性や耐久性において優れていると言われています。また、木地に使われるケヤキやトチ、ヒノキといった国産の天然木も、資源が限られているため高価です。

さらに、金粉などの豪華な加飾を施した漆器は、使用する材料費がさらに高くなり、職人の高度な技術も要求されるため、一層価格が上がります。これらの要因が複合的に作用し、漆器の価格が高くなるのです。しかし、何十年も、あるいは100年以上も使い続けられる耐久性と、使うほどに増す風合いを考慮すると、長期的な視点で見れば非常にコストパフォーマンスの高い製品であると考えられます。

価値ある漆器を次世代へ

漆器は単なる食器や調度品ではありません。それは日本の豊かな自然の恵みと、脈々と受け継がれてきた職人の技術、そして何世代にもわたって大切にされてきた文化が凝縮されたものです。高価に感じられる漆器も、その背景にある膨大な時間、労力、そして稀少な素材の価値を理解すれば、その価格が妥当であると納得できます。

漆器が持つ抗菌性や耐久性といった機能的な側面はもちろんのこと、使い込むほどに変化し、味わい深くなるその美しさは、現代の大量生産・大量消費の社会において、改めてその価値が見直されています。傷がついても修理して使い続けることができる点は、モノを大切にする日本の文化を体現していると言えるでしょう。

また、漆器の製造を支える職人の技術継承も大きな課題です。漆掻き職人の減少や若手職人の育成は、漆器文化の未来を左右します。消費者として漆器を選ぶことは、単に製品を購入するだけでなく、その技術や文化を次世代へと繋ぐ支援にも繋がります。

現代のライフスタイルに合わせたデザインや用途の漆器も増えており、より身近な存在になりつつあります。この機会に、ぜひ一つ漆器を手にとってみてはいかがでしょうか。そこから生まれる、あなただけの漆器との物語は、きっと豊かな生活の一部となるでしょう。

価値ある「漆器 読み」を次世代へ繋ぐために

この記事では、日本の伝統工芸品である漆器の奥深さについて解説してきました。

- 漆器は縄文時代にまで遡る長い歴史を持つ

- その堅牢性、抗菌作用、防虫効果は漆の天然成分によるもの

- 木曽漆器をはじめ、日本各地に多様な漆器が存在する

- 漆器の英語表現にはlacquerwareやJapanなどがある

- 漆器の制作には、木地加工から塗り、加飾まで多くの工程と長い時間がかかる

- 職人の熟練した技術と手間が製品の質を支えている

- 漆器の適切な手入れは、ぬるま湯と柔らかい布で優しく洗うこと

- 食器洗い乾燥機や電子レンジの使用は避けるべきである

- 漆器は修理が可能であり、長く使い続けることができる

- 漆器の価格は、時間のかかる手作業や高価な素材による

- 国産漆は特に希少で高価である

- しかし、長期的に見れば非常にコストパフォーマンスが高い

- 漆器は単なる器ではなく、日本の文化と技術の結晶である

- 漆器を選ぶことは、職人や技術の継承を支援することにも繋がる

- 現代の生活に合わせた漆器も増えている

- 漆器は使うほどに風合いが増し、愛着がわく

- 漆器は大切に使い続けることで、その価値を増していく

コメント